8月まとめ(2025年)

8月は盛り沢山でした。

1.肋骨と肩を下げない

2.引き上げで膝のアライメントを見直す

3.アンドゥオールで大腿骨骨頭は少し前へ

1.肋骨と肩を下げない

えっ!?と目(耳)を疑う方もいらっしゃると思います。

肋骨や肩が上がらないような注意をレッスンで聞いたり受けたりしたことのある方は少なくないと思いますし、肩が上がらないように気をつけている方も多いと思います。

私は肩は適切な位置に保って腕を動かすときに上がらないように注意は必要ですが、下げようとする必要はないと考えています。動きが硬くなって伸びや張りがなくなってしまうためです。

【解説】

肋骨は背骨(胸椎)とつながっているので、背骨を伸ばす時に肋骨の位置も一緒に上がります。

肩は肋骨の上にのっている肩甲骨と上腕骨で形成されているので背骨-肋骨と一緒に動くのが理に適っています。

2.引き上げで膝のアライメントを見直す

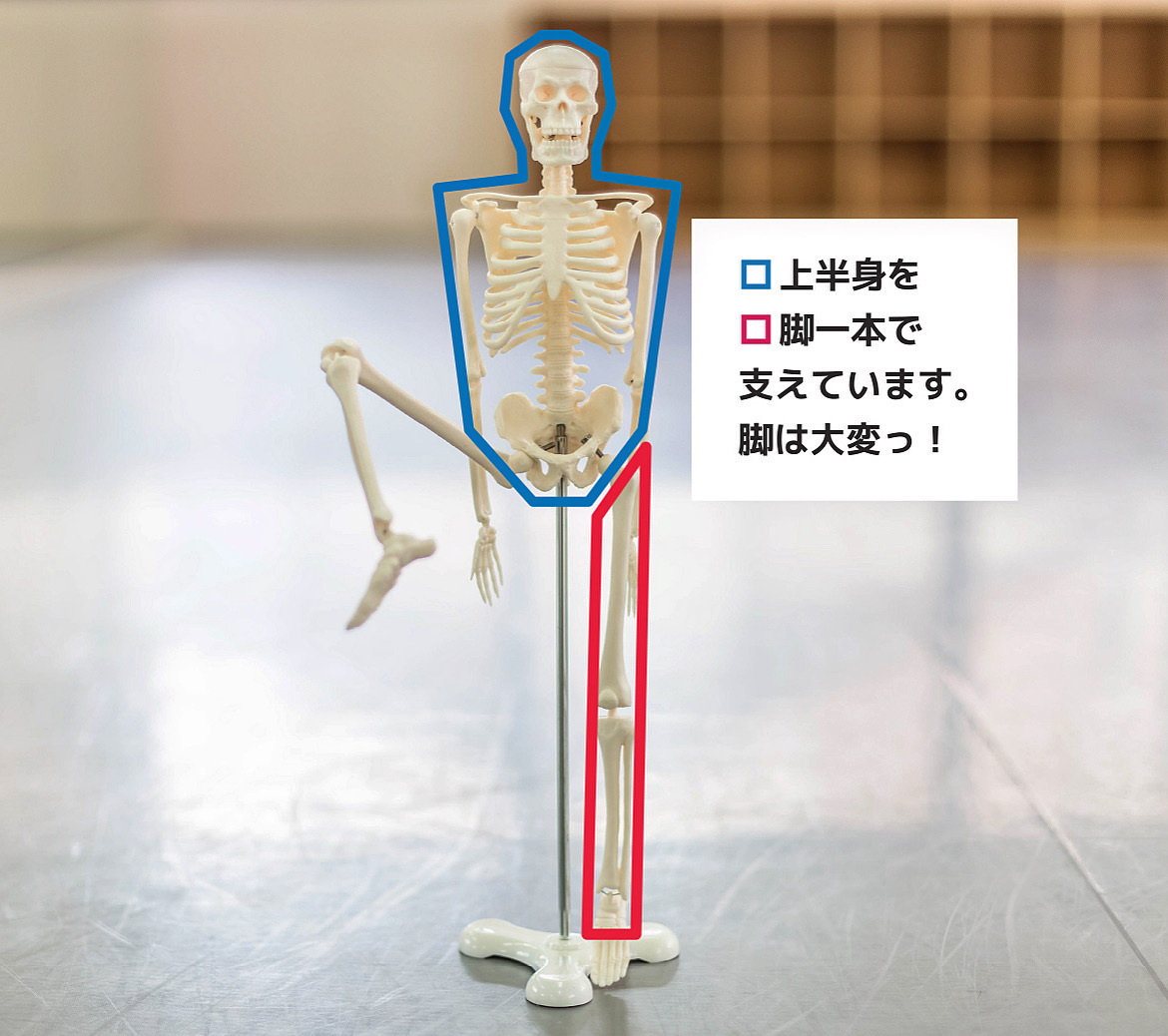

立っている時に膝が緩んで見えたり、逆に反張膝だったり、膝下O脚だったり、X脚だったり膝がまっすぐに伸びない悩みをお持ちの方は意外と多いのではないでしょうか?

一つの解決策として引き上げて脛の骨と腿の骨をまっすぐに重ねるようにして立ってみることを提案します。

股関節をコントロールして腿の骨の向きにも注意しましょう。

3.アンドゥオールで大腿骨骨頭は少し前へ

アンドゥオールというと外旋六筋や大転子が注目されがちですが、骨頭の位置や向きにも目を向けてみましょう。

【解説】

股関節外旋では大転子が後方に骨頭は前へ押し出されます。

股関節を安定させられずに骨頭が後方に下がってしまうと股関節は内旋方向に動いてしまいます。

軸脚では骨頭の位置が後方に下がらないように股関節を安定させる必要があります。

動かす脚では骨頭が後方に引けないように注意しましょう。